Arquivos e inteligência artificial: novas possibilidades para difusão de acervos

Thiago Lima Nicodemo1

Guilherme Lopes Vieira2

Diego de Souza Morais3

Resumo

Este artigo investiga o papel da utilização de algoritmos de aprendizado de máquina na criação de produtos de difusão de acervos a partir de documentos de arquivo, ressaltando seu impacto na preservação e reinterpretação da memória. A pesquisa analisa, de forma crítica, como a Inteligência Artificial (IA) pode converter a linguagem descritiva dos documentos em representações visuais contemporâneas, ampliando o acesso a materiais antes restritos à forma textual. O estudo debate, em especial, o processo de concepção da exposição temporária “Eu, amanuense que escrevi…”, sediada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, como parte do Programa Presença Negra no Arquivo.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Arquivos; Transposição de Linguagem; Difusão; Memória.

1. Introdução

O uso de ferramentas de inteligência artificial em instituições de preservação da memória, como arquivos, bibliotecas e museus, tem se tornado cada vez mais frequente. Essa inserção tecnológica inaugura novas perspectivas de trabalho para a área da arquivologia, permitindo tanto a automação de tarefas rotineiras quanto a elaboração de análises críticas sobre a própria materialidade digital. Trata-se de um campo interdisciplinar, ainda em consolidação, que envolve profissionais da ciência da informação, profissionais de acervo e especialistas em tecnologias computacionais.

A literatura especializada, embora crescente, ainda não esclarece completamente os impactos dessa incorporação. Nesse contexto, é possível identificar duas vertentes principais que orientam o debate: i) o uso pragmático da IA como ferramenta de automação e apoio às atividades arquivísticas; e ii) uma perspectiva crítica e criativa, que problematiza os limites, riscos e possibilidades de tais tecnologias.

A primeira vertente é caracterizada pelo uso instrumental da inteligência artificial para facilitar operações arquivísticas. Nesse caso, a IA é empregada em tarefas técnicas como:

- produção e organização de metadados, especialmente em grandes volumes documentais;

- normalização de descrições arquivísticas, reduzindo erros e garantindo maior padronização;

- processos de digitalização e tratamento de acervos digitalizados;

- gestão documental, auxiliando na construção de tabelas de temporalidade, verificação da acuidade processual e acompanhamento do ciclo de vida dos documentos.

Nesse sentido, ferramentas já amplamente difundidas, como ChatGPT e DeepSeek, podem ser adaptadas para atender fluxos de trabalho arquivísticos. Um dos benefícios desse modelo é a possibilidade de criação de “bibliotecas de prompts”, que permitem a reutilização de comandos específicos para operações técnicas. Tal recurso amplia a acessibilidade, possibilitando que profissionais sem conhecimento avançado de programação usufruam das vantagens da automação, a partir de ferramentas comerciais.

No caso de arquivos públicos brasileiros, como os que utilizam sistemas de gestão documental (SEI4 e legados estaduais), a aplicação prática da IA pode trazer ganhos significativos para a eliminação segura de documentos nato-digitais, para a preservação de documentos e para o fortalecimento das políticas de acesso à informação. Essa vertente evidencia uma corrida institucional pela modernização, aproximando os arquivos de padrões de eficiência já presentes em outras áreas administrativas.

Em outra perspectiva, a segunda vertente, minoritária, mas fundamental, busca compreender a inteligência artificial não apenas como ferramenta, mas como sistema integrado que carrega consigo pressupostos técnicos, políticos e éticos. Nesse campo, o foco desloca-se da automação para a análise crítica dos inputs e outputs gerados pela IA.

Entre os problemas mais recorrentes estão os vieses algorítmicos e a reprodução de preconceitos incorporados aos conjuntos de dados de treinamento. A utilização acrítica desses sistemas pode comprometer a imparcialidade dos resultados e reforçar desigualdades conceituais. Neste caso, se faz necessário o uso crítico da IA, considerando:

- avaliação rigorosa dos resultados produzidos;

- reflexão sobre os limites éticos da utilização de dados sensíveis;

- construção de bases de treinamento dedicadas e curadas, orientadas por especialistas em preservação documental.

Além desses fatores, há uma dimensão criativa e disruptiva nessa vertente. Arquivos e Museus podem usar a IA em processos de difusão experimental, explorando estratégias artísticas que dialogam com o acervo. Experimentos de artistas visuais que mesclam realidade e criação digital exemplificam como a IA pode abrir caminhos inovadores de apropriação da memória coletiva. Nesse sentido, a IA é compreendida como ferramenta educativa e reflexiva em que, ao problematizar os limites do sistema, os arquivistas desenvolvem consciência crítica sobre os processos digitais do século XXI, ao mesmo tempo que estabelecem requisitos para um uso ético e responsável.

O debate crítico sobre IA nos arquivos não pode ser dissociado de questões éticas. A utilização de dados pessoais e imagens de indivíduos suscita dilemas sobre privacidade, memória e reparação histórica. Em casos de documentos sensíveis, como os produzidos durante ditaduras ou em contextos de escravidão, a publicidade pode se sobrepor à privacidade em nome dos direitos humanos e da valorização dos sujeitos invisibilizados.

Essa tensão é central para compreender a governança sobre memórias digitais. De um lado, há a necessidade de dar visibilidade a sujeitos historicamente silenciados; de outro, persiste o risco de exposição indevida de pessoas ou comunidades que não consentiram com tal difusão. Projetos internacionais de recuperação de nomes de escravizados, por exemplo, têm revelado a importância de individualizar trajetórias apagadas, mas também de estabelecer protocolos éticos de acesso e difusão. Dessa forma, o presente texto busca apresentar e analisar essas vertentes, discutindo suas aplicações concretas em arquivos públicos, suas implicações éticas e seus desdobramentos para a difusão e a preservação de acervos.

2. Difusão em arquivos e uso de inteligência artificial

A difusão arquivística desempenha um papel essencial na democratização do acesso aos documentos históricos, tornando visíveis narrativas frequentemente marginalizadas. No entanto, é fundamental problematizar a concepção tradicional desse processo, compreendendo que ele não apenas disponibiliza documentos ao público, mas também atua na reconstrução de memórias e na ressignificação de registros históricos. No contexto do Arquivo Público do Estado de São Paulo, a difusão consiste em um conjunto de estratégias voltadas para ampliar o acesso e a participação do público em atividades arquivísticas, a partir da adoção de diversas abordagens para engajar múltiplas audiências, promovendo a valorização dos documentos como fontes essenciais para a construção de conhecimento. Nesse contexto, as exposições museológicas, palestras acadêmicas e visitas educativas representam formas tradicionais de interação direta com o público, oferecendo experiências que estimulam a reflexão e o aprendizado sobre a relevância dos temas dos arquivos na preservação da memória coletiva.

Para além de atividades presenciais, a difusão no Arquivo, se expande para o ambiente digital por meio de bancos de dados acessíveis e on-line, podcasts, transmissões ao vivo, documentários, produções audiovisuais, postagens em redes sociais e, atualmente, iniciativas baseadas em ferramentas de inteligência artificial. Assim, a difusão deve ser concebida como um processo de mediação constante, que estabelece diálogos entre os documentos arquivísticos e a sociedade, focado no processo educativo das práticas de consumo. Em colaboração com outras áreas institucionais, esse processo deve ser fortalecido pelo uso das tecnologias, garantindo a acessibilidade e a ampliação dos serviços ao cidadão.

Nessa lógica, a difusão arquivística transcende a simples disponibilização de documentos, consolidando-se como um processo que envolve mediação, curadoria e dinamização para ampliar o acesso e fomentar a participação ativa do público. Os arquivos não são meros repositórios de documentos e informações, mas instrumentos dinâmicos de memória, identidade e cidadania. Nesse contexto, a mediação desempenha um papel essencial ao conectar os saberes técnicos e culturais do acervo ao público, permitindo uma compreensão crítica dos documentos por meio da contextualização e tradução dos conteúdos.

O Arquivo, por sua vez, não se limita apenas à preservação documental, mas se concentra na organização e interpretação dos arquivos, construindo narrativas que dialogam com as experiências sociais. A difusão busca, por meio de estratégias educacionais, superar uma abordagem informativa passiva, incentivando a mobilização e o engajamento dos usuários através de práticas interativas e do uso de inovação tecnológica.

Ao integrar esses conceitos, os acervos arquivísticos se tornam espaços dinâmicos e inclusivos, permitindo o enriquecimento das narrativas históricas. No caso do programa “Presença Negra no Arquivo5”, a aplicação desses princípios promove a visibilidade das contribuições da população negra, ampliando perspectivas e fortalecendo debates sobre diversidade e a cidadania. Essa abordagem conceitual também abre caminho para estudos futuros sobre o impacto da gestão arquivística na valorização da memória e no aprimoramento das estratégias de acesso ao patrimônio documental.

Em 2024, o Arquivo Público inscreveu o projeto “Presencia negra en el Archivo: Luiz Gama, articulador de la libertad (1830-1882)” no Programa Memória do Mundo6 (MoW), vinculado ao Comitê Regional da América Latina e Caribe da UNESCO. A iniciativa buscava destacar a atuação do abolicionista Luiz Gama por meio de documentação singular e ainda pouco explorada, pertencente ao Arquivo, evidenciando sua contribuição para a luta contra a escravidão no Brasil. Em geral, os processos judiciais nos quais Gama esteve envolvido oferecem uma oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre os aspectos legais da abolição no Estado de São Paulo, permitindo novas possibilidades de interpretação desse período, promovendo o reconhecimento de seu papel de destaque na defesa da liberdade.

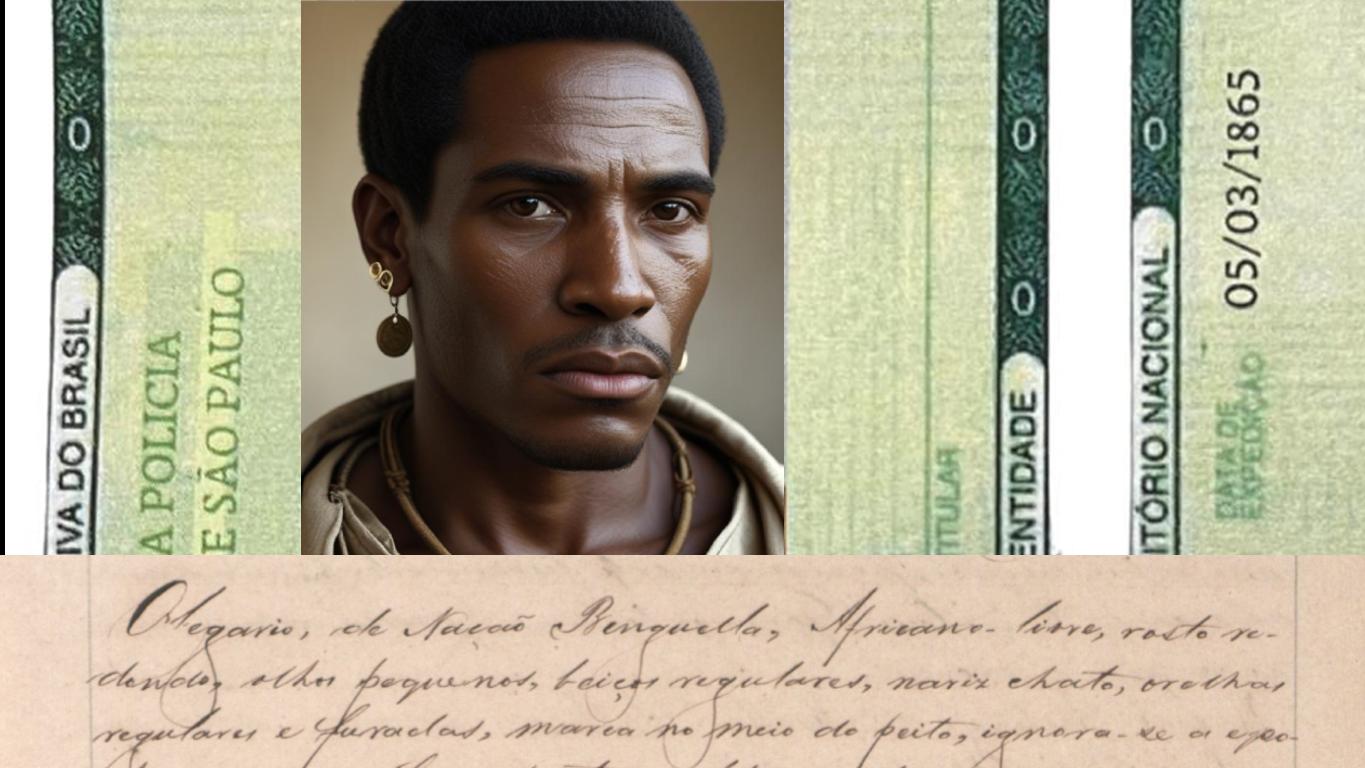

Em 16 de maio de 2025, a exposição temporária “Eu, amanuense que escrevi…”, inaugurada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, homenageou o abolicionista Luiz Gama ao unir tecnologia e ancestralidade. A partir de manuscritos originais produzidos entre 1864 e 1866, do livro Matrículas de Africanos Emancipados, que registravam africanos libertos por meio da lei de proibição do tráfico negreiro, os produtores da mostra utilizaram a inteligência artificial para reconstruir os rostos de cerca de 120 pessoas, proporcionando uma nova perspectiva sobre questões como identidade e reparação histórica.

Por conta de sua narrativa artística, a exposição temporária tornou-se um marco significativo para restituição de identidades invisibilizadas, apoiando-se no uso de fotografias artificiais criadas com Inteligência Artificial generativa de imagens. Em especial, com base nos manuscritos do livro Matrículas, a mostra gerou grande repercussão nas mídias tradicionais, sendo destacada em uma reportagem especial no “Jornal da Band”7, que tratou do impacto do uso de algoritmos em iniciativas artísticas, assim como também foi reconhecida internacionalmente pelo periódico “El País”8, que enfatizou o papel da tecnologia na reconstrução digital de traços fisionômicos. Além disso, o evento também recebeu cobertura da “GloboNews”9, ampliando ainda mais sua visibilidade e reafirmando a relevância do Arquivo Público do Estado no debate sobre patrimônio, direitos humanos e inovação tecnológica.

A iniciativa, produzida pelo artista visual Diego Rimaos, com base nas descrições físicas presentes nos documentos, gerou retratos digitais semelhantes a fotos 3×4, acompanhados por cédulas fictícias de identidade, simbolizando o reconhecimento dessas pessoas nos registros oficiais. A fotografia, enquanto registro documental, exemplifica a natureza subjetiva da representação histórica, funcionando como um artefato heurístico ao estimular interpretações diversas sobre identidade, contexto histórico e percepção social. As imagens não refletem diretamente a realidade, mas são construídas a partir de contextos sociais e epistêmicos específicos.

A amostragem visual nos arquivos, portanto, deve ser realizada com atenção aos critérios de curadoria e análise crítica, garantindo que os documentos sejam utilizados de maneira que ampliem, e não distorçam, a compreensão histórica. Dessa forma, a IA pode ser empregada para fortalecer a visibilidade de registros, desde que seu funcionamento esteja embasado em parâmetros metodológicos transparentes e cientificamente fundamentados.

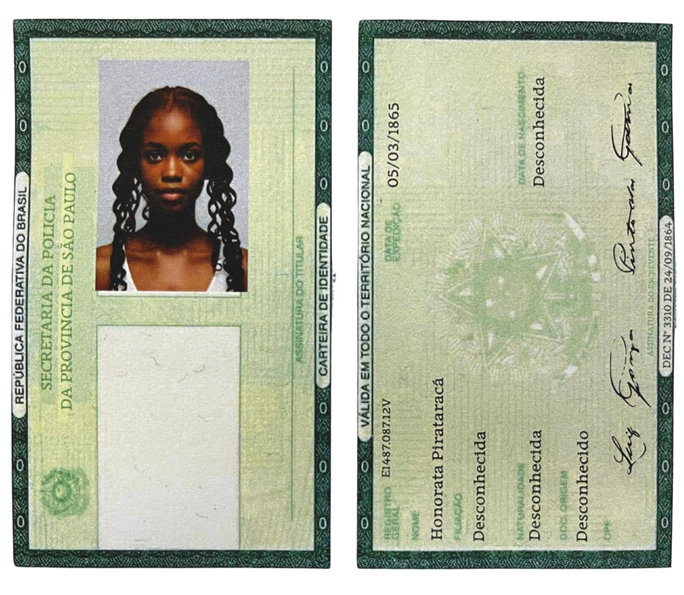

Nesta exposição, o trabalho de Rimaos, apresenta uma série de obras de arte concebidas como um simulacro de um Registro Geral (RG), documento tradicional de identificação pessoal no Brasil. A composição mimetiza fielmente os elementos visuais de um RG autêntico, utilizando uma paleta de verdes e detalhes gráficos característicos, como molduras ornamentadas, brasões e campos textuais alinhados.

No centro superior da composição, destaca-se o retrato de uma mulher negra com longos cabelos cacheados, exibindo uma expressão sóbria. A fotografia, evoca o estilo formal das fotos de documentos oficiais, enquanto os campos textuais, tradicionalmente reservados para informações como nome, filiação e naturalidade, aparecem preenchidos parcialmente, reforçando a estética de simulacro e chamando atenção para o vazio e a ausência como elementos narrativos. Nos registros em que essas informações estão à disposição, o artista as disponibilizou nos tradicionais campos, dando destaque especial à nação de origem dos sujeitos.

Na parte inferior à direita da imagem, invertida em relação ao retrato, percebe-se mais elementos gráficos do documento, como uma assinatura estilizada e números identificatórios, compondo um jogo visual que intensifica a sensação de artifício e de ruptura com a funcionalidade original do objeto representado. A assinatura escolhida é a de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, enquanto o campo Registro Geral corresponde à notação individual do Livro de Matrícula de Africanos Emancipados, no caso: E1487, e por fim, no rodapé do documento o Decreto Imperial n° 3.310 de 24 de setembro de 1864, que concede emancipação a todos os Africanos livres existentes no Império.

No geral, a obra tensiona a relação entre identidade pessoal e os mecanismos burocráticos de catalogação, funcionando como uma crítica visual sobre como os sistemas oficiais moldam e registram as subjetividades. Nesse contexto, a Inteligência Artificial surge como uma ferramenta capaz de ampliar o alcance da difusão, facilitando o acesso a informações e promovendo novas formas de interação com os acervos arquivísticos. No entanto, seu uso deve ser analisado criticamente, uma vez que a ausência de transparência nos mecanismos algorítmicos pode resultar em distorções interpretativas e reforço de vieses históricos.Dessa forma, é necessário estabelecer diretrizes metodológicas rigorosas para assegurar que a IA contribua positivamente para a difusão, permitindo uma mediação que respeite a complexidade dos arquivos e suas múltiplas camadas de significado.

3. Transparência do algorítmico

A análise realizada neste estudo estabelece um diálogo entre abordagens históricas e tecnológicas ao tratarmos de questões como Transposição de Linguagem e Simulacro Visual. Como ponto de partida, entendemos que a transformação da descrição textual em imagem digital vai além de uma simples reprodução; trata-se, nesse caso, de uma reinterpretação da linguagem que transcende o valor original do documento. Ao assumir a imagem como um simulacro de realidade (Baudrillard, 1991), a IA tem o potencial de preservar a essência histórica enquanto adapta a narrativa visual aos códigos contemporâneos.

Ao converter documentos de arquivo em obras de arte, a IA se mostra capaz de expandir o acesso às fontes históricas e de incentivar, dessa forma, novas possibilidades de interpretações. Essa capacidade é especialmente relevante na criação de narrativas que combinam o rigor histórico com a expressividade estética digital. Contudo, a tradução entre contextos temporais distintos demanda uma abordagem interdisciplinar que considere tanto os aspectos técnicos da tecnologia quanto as nuances culturais e históricas dos registros utilizados.

A fidelidade na representação de sujeitos humanos, por exemplo, é um dos maiores desafios desse processo. As discrepâncias entre a linguagem descritiva do passado e os parâmetros visuais modernos podem resultar em imagens que, embora visualmente interessantes, apresentam elementos anacrônicos ou superficialmente reinterpretados. Assim, a integração de indicadores temporais e contextuais nas bases de dados se torna essencial para que a IA possa gerar imagens que reflitam, com maior exatidão, os sentidos originais dos documentos de arquivo.

Antes do advento da fotografia e da ilustração digital, a representação visual dependia da habilidade humana de descrever e imaginar. Escritores, poetas e cronistas usavam palavras para pintar cenas, evocar emoções e transportar os leitores para mundos desconhecidos. Essa habilidade artística pode criar imagens únicas na mente de leitores e espectadores, tornando a experiência altamente subjetiva e pessoal.

A fotografia, enquanto registro documental, exemplifica o desafio da representação histórica, funcionando como um artefato heurístico que influencia a percepção da memória coletiva. Imagens não refletem diretamente a realidade, mas são construídas dentro de contextos sociais e epistêmicos específicos, o que exige uma análise interpretativa rigorosa na sua seleção e utilização. No contexto da inteligência artificial, a parametrização de imagens históricas pode contribuir para aprimorar a representatividade de sujeitos, desde que estruturada metodologicamente para evitar reforços de estereótipos históricos.

Dessa forma, a crítica ao uso de algoritmos deve ser acompanhada pela formulação de estratégias que garantam que os processos tecnológicos sirvam à difusão da memória. Reconhecer o papel da curadoria na escolha das imagens e na filtragem documental é fundamental para consolidar uma abordagem crítica e científica no uso de tecnologias. Enquanto a iconografia tradicional se alicerçava em descrições detalhadas, fundamentando a imagem como uma reconstrução mental do real, os sistemas digitais modernos utilizam vastas bases de dados para gerar representações simuladas. Esta diferença metodológica pode ocasionar distorções na tradução de termos e atributos, sobretudo ao representar sujeitos humanos, cujos detalhes físicos e contextuais variam consideravelmente conforme a época e o ambiente social.

Nesse sentido, os desafios e as implicações éticas, esbarram na transposição de documentos históricos para o meio visual, realizada por meio de algoritmos de IA, processo que demanda uma rigorosa atenção às implicações éticas e conceituais. Questões como a representação de identidades raciais e a fidelidade na retratação de elementos culturais são centrais para evitar distorções que possam reforçar estereótipos ou racismo algorítmico, mesmo que indiretamente, pela inadequação das referências visuais presentes nas bases de dados contemporâneas, que não possuem o lastro referencial capaz de adequar as imagens contemporâneas às espacialidades de tempo e lugar dos documentos históricos (Nicodemo & Cardoso, 2019; Marino & Nicodemo, 2022).

Em relação à difusão em arquivos, este processo envolve uma série de mediadores, desde especialistas em paleografia até profissionais de descrição de acervo e educadores especializados. E, a efetividade da difusão está ligada à inclusão de diferentes estratégias que permitam a ampla visualização de documentos por pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a eles, tanto por conta da não disponibilização dos documentos originais, como pela dificuldade de acesso aos conteúdos que necessitam de mediação para compreensão. Esse processo pode ser comparado à tradução, pois ambos envolvem a recriação do conteúdo original para facilitar sua compreensão em novos contextos.

Nesse sentido, para garantia da ética e honestidade científica, a transparência algorítmica é um fator crucial desse processo. Conforme discutido em “Meta-história para robôs” (Nicodemo & Cardoso, 2019), algoritmos frequentemente operam dentro de uma “Black Box10”, ocultando os mecanismos por trás da construção dos resultados. No contexto arquivístico, isso pode levar a distorções na representação de determinados grupos sociais. Isso gera desafios na difusão, pois o público tende a aceitar a informação apresentada sem conhecer os critérios metodológicos utilizados para sua organização e exibição. Para mitigar esse problema, propõe-se um enriquecimento de bases parametrizadas, utilizando registros históricos cuidadosamente selecionados e metadados qualitativos estruturados. É necessário explicitar os critérios técnicos e metodológicos que fundamentam essa construção, garantindo que ela seja percebida não como uma reprodução fiel da realidade, mas como uma interpretação baseada em parâmetros definidos e acessíveis.

A metodologia deste estudo não se limita aos princípios exclusivamente da organização arquivística, mas também incorpora reflexões sobre mediação e recepção de público. A proposta de difusão discutida aqui é estruturada em torno da ideia de transparência, permitindo que os usuários compreendam a lógica por trás dos processos de mediação e tradução algorítmica utilizados. Isso implica a necessidade de descrever, de maneira acessível, os processos de catalogação e treinamento de máquina, evitando a ilusão de objetividade frequentemente associada à técnica.

Dessa forma, como hipótese inicial para amenizar os efeitos da black box, em casos de reconstituição de identidades como o caso dos Emancipados de Luiz Gama, entende-se que a criação de uma base de dados parametrizada a partir de fotografias do século XIX e início do XX poderia auxiliar na representação precisa de sujeitos historicamente invisibilizados. Esse processo envolveria a categorização de imagens por critérios como ano, região e características físicas, garantindo a preservação de contrastes e poses documentadas historicamente. Tal abordagem permitiria que sistemas de IA fossem treinados com dados metodologicamente estruturados, reduzindo desvios interpretativos e com parâmetros controlados.

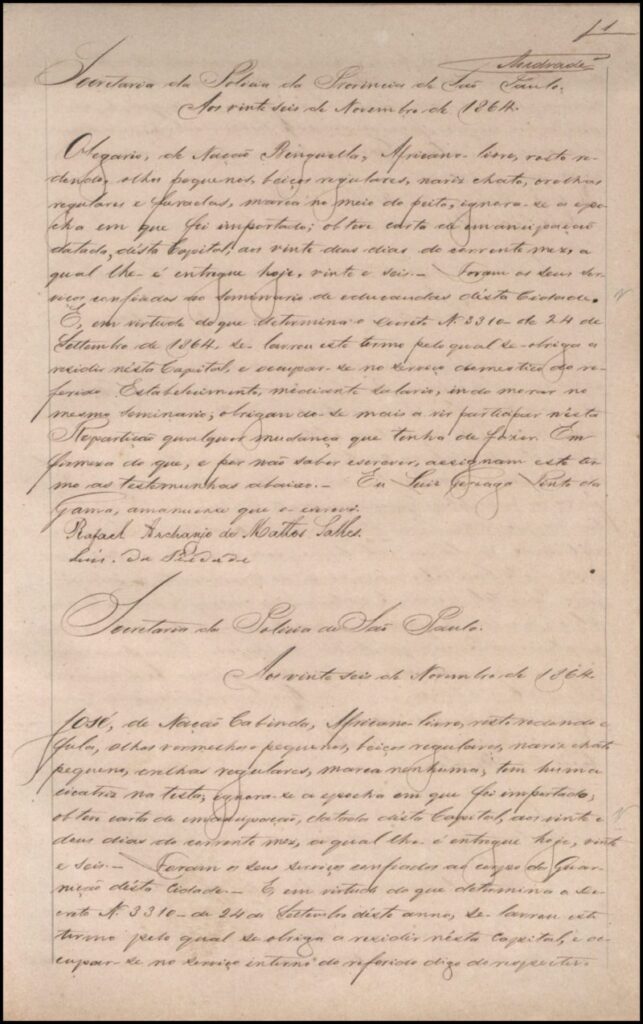

4. Documento e Processo

Neste processo aqui descrito, a conversão de descrições textuais em imagens digitais ultrapassa a mera reprodução do conteúdo original, tornando-se um processo de interpretação e recriação que adapta a essência dos documentos aos paradigmas visuais contemporâneos. Um exemplo emblemático é o “Livro de Matrícula de Africanos Emancipados (1864-1868)”, chancelado pelo Programa Memória do Mundo da UNESCO como patrimônio documental da América Latina e Caribe, em 202411. O documento produzido pela Secretaria de Polícia da Província de São Paulo, registra a emancipação de africanos livres conforme o decreto imperial nº 3.310 de 24 de setembro de 1864. Esses registros detalhados, assinados em sua maioria por Luiz Gonzaga Pinto da Gama, fornecem um preciso panorama sobre a burocracia colonial brasileira e seus procedimentos legais. O decreto determinou que, após sua publicação, todos os africanos livres existentes no Império, a serviço do Estado ou de particulares, tornar-se-iam emancipados.

No Brasil do século XIX, a distinção entre ser um africano livre ou emancipado estava diretamente relacionada às condições legais e sociais que esses indivíduos enfrentavam dentro das dinâmicas impostas pela sociedade escravista. O africano livre era aquele que, após a proibição do tráfico negreiro em 1831, foi trazido ilegalmente ao Brasil e, ao ser identificada a sua condição, deveria ser considerado livre. Contudo, na prática, muitos desses africanos foram entregues a particulares para trabalhos compulsórios, caracterizando uma forma de servidão disfarçada e ilegal.

O termo “africano emancipado” refere-se aos indivíduos que obtiveram sua liberdade formalmente, seja por compra, concessão dos senhores ou decisões judiciais. Contudo, mesmo após a emancipação, esses sujeitos enfrentavam restrições legais e sociais, sendo frequentemente tratados como estrangeiros, sem os direitos plenos de cidadania. A legislação brasileira criou um verdadeiro limbo jurídico para os africanos libertos, deixando-os vulneráveis e sem a devida proteção legal. Essa condição os diferenciava dos escravizados e, também dos libertos nascidos no Brasil.

De acordo com o Decreto nº 3.310, as cartas de emancipação seriam emitidas pelos Juízos de Órfãos da Corte e pelos Capitães das Províncias, sem qualquer ônus para os indivíduos que haviam sido escravizados ilegalmente. Para esse fim, o Governo na Corte e os Presidentes nas Províncias deveriam expedir as ordens necessárias. Após serem emitidas, as cartas seriam encaminhadas aos respectivos Chefes de Polícia, encarregados de entregá-las aos emancipados, após o devido registro em livro próprio. Com essas cartas, ou com certidões extraídas do referido livro, os africanos emancipados poderiam requerer, judicialmente e perante o Governo, a proteção prevista na legislação vigente.

Os africanos que estivessem a serviço de particulares seriam recolhidos à Casa de Correção na Corte ou aos estabelecimentos públicos designados pelos Presidentes nas Províncias. Em seguida, seriam conduzidos à presença dos Chefes de Polícia para receberem suas cartas de emancipação. Já os fugitivos seriam convocados por meio de editais expedidos pela Polícia e publicados na imprensa, para que comparecessem e recebessem suas cartas de emancipação. Caso não se apresentassem, essas cartas permaneceriam depositadas nas Secretarias de Polícia, disponíveis para retirada a qualquer tempo.

Do ponto de vista arquivístico, o Livro de Emancipados Africanos, objeto de ações de difusão e iniciativas envolvendo inteligência artificial descritas nesse estudo, encontra-se preservado junto aos demais documentos que compõem o fundo da Segurança Pública (1833-2006), vinculado ao Grupo Secretaria de Polícia da Província (1833-1914). Esse enquadramento arquivístico se deve à reorganização das atividades policiais ocorrida com a criação da Secretaria de Polícia, em 1842, para organizar as funções da polícia administrativa e judiciária nas províncias do Império, tendo como autoridade máxima o Ministro da Justiça. Sua principal função era apoiar os Chefes de Polícia na gestão dos expedientes e registros das atividades policiais. Os Chefes de Polícia eram escolhidos pelo Imperador entre juízes e desembargadores, enquanto delegados e subdelegados eram nomeados pelos presidentes provinciais.

Esses agentes eram responsáveis por manter a ordem pública, instruir os autos de formação de culpa, posteriormente chamados de inquéritos, ajudar na realização de eleições e no recrutamento de voluntários para as Forças Armadas, além de garantir o cumprimento dos códigos de postura municipais.

Com a Proclamação da República, todo o acervo da extinta Secretaria foi incorporado à Repartição Central de Polícia. Entre os documentos estão correspondências dos Chefes de Polícia, livros de registros diversos, como os de matrícula de condutores de tílburis12 e carroças, empregados domésticos, ocorrências, emolumentos e fianças. Destacam-se também processos de formação de culpa, investigações sobre o tráfico de africanos e diversos inquéritos produzidos pela Secretaria. Alguns desses autos foram redigidos por Luiz Gama, enquanto atuava como escrivão entre 1856 e 1868. Esse conjunto documental foi ampliado com inquéritos elaborados até 1914, compondo um importante acervo da história policial e social da época.

Livro de Matrícula de Africanos Emancipados (1864-1868). Secretaria de Polícia da Província de São Paulo. E1487. Fundo Secretaria da Segurança Pública. São Paulo. APESP.

No que diz respeito ao Livro, a seguir destacamos integralmente um trecho transcrito de seu conteúdo:

Secretaria da Polícia da Província de São Paulo.

Aos vinte seis de Novembro de 1864.

Olegário, de Nação Benguella, Africano-livre, rosto redondo, olhos pequenos, beiços regulares, nariz chato, orelhas regulares e furadas, marca no meio do peito, ignora-se a época em que foi importado; obteve carta de emancipação datada, desta Capital, aos vinte dois do corrente mês, a qual lhe é entregue hoje, vinte e seis. Foram os seus serviços confiados ao seminário de educandas desta cidade.

E, em virtude do que determina o decreto N. 3310 de 24 de setembro de 1864, se lavrou este termo pelo qual se abriga a residir nesta Capital, e ocupar-se no serviço doméstico do referido Estabelecimento, mediante salário, indo morar no mesmo seminário, obrigando-se mais a vir participar nesta Repartição qualquer mudança que tenha de fazer. Em firmeza do que, e por não saber escrever, assinam este termo as testemunhas abaixo. Eu Luiz Gonzaga Pinto da Gama, amanuense que escrevi.

Rafael Archanjo de Mattos Salles

Luis da Piedade.

Secretaria de Polícia de São Paulo.

Aos vinte seis de novembro de 1864.

José, de Nação Cabinda, africano-livre, rosto redondo e fula, olhos vermelhos e pequenos, beiços regulares, nariz chato pequeno, orelha regulares, marca nenhuma, tem uma cicatriz na testa, ignora-se a época em que foi importado; obteve carta de emancipação, datada desta capital, aos vinte e dois dias do corrente mês, a qual lhe é entregue hoje, vinte e seis. Foram os seus serviços confiados da Guarnição desta Cidade. – E, em virtude do que determina o decreto N. 3310 de 24 de setembro deste ano, se lavrou este termo pelo qual se obriga a residir nesta Capital, e ocupar-se no serviço interno do referido digo do respectivo. […]

Para realizar esse trabalho, o artista Diego Rimaos disponibilizou as transcrições das descrições contidas no Livro de Matrículas, permitindo que a IA gerasse os rostos dos sujeitos a partir de referenciais determinados. Assim como esse documento histórico depende de descrições minuciosas para transmitir sua relevância, geradores digitais de imagens utilizam prompts de comando para IA como guias para recriar ou reinterpretar estilos artísticos específicos. Um prompt de comando é uma instrução textual que direciona a inteligência artificial na geração de imagens, permitindo que elementos visuais sejam construídos com base na linguagem escrita. O desafio nesse contexto é garantir que a riqueza de detalhes e a carga simbólica dos textos antigos sejam preservadas e traduzidas para uma nova iconografia. Nesse sentido, considerando a descrição física disponível no documento, temos as seguintes informações: “[…] Olegário, de Nação Benguella, Africano-livre, rosto redondo, olhos pequenos, beiços regulares, nariz chato, orelhas regulares e furadas, marca no meio do peito, ignora-se a época em que foi importado […]”.

Dessa forma, a partir de experimentações, constatou-se que as ferramentas de geração de arte digital generativa oferecidas pela plataforma Canva13 produziram as imagens mais relevantes para a execução do Projeto. Mas, conforme será verificado a seguir, para alcançarmos uma imagem adequada às escolhas curatoriais, percebeu-se a necessidade de adequações nos prompts sugeridos. O primeiro comando foi:

Prompt 1:

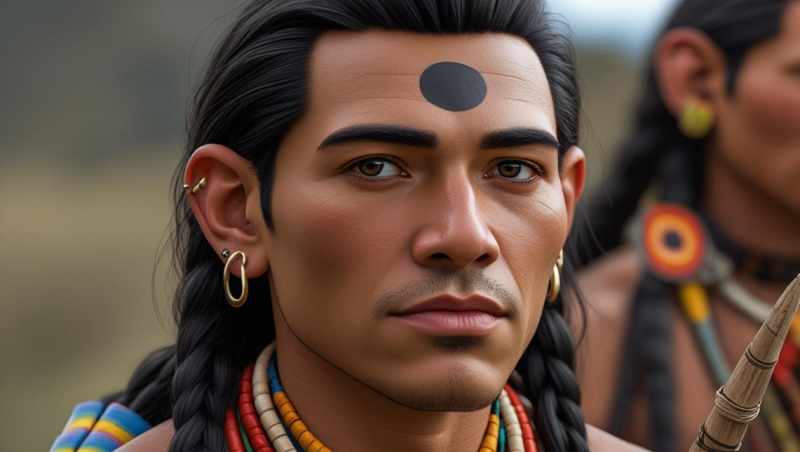

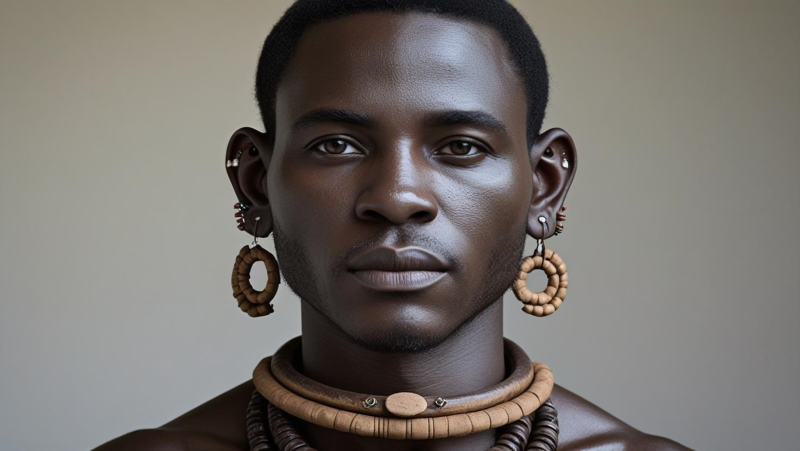

“Crie um rosto para essa descrição: Olegário, de Nação Benguella, Africano-livre, rosto redondo, olhos pequenos, beiços regulares, nariz chato, orelhas regulares e furadas, marca no meio do peito.” Como resultado a plataforma criou as seguintes imagens:

3.1

3.2

3.3

Figuras 3. Arte digital gerada pela aplicação Canva a partir do Prompt 1.

Como resultado, observa-se a geração de um retrato digital composto por três homens com características visivelmente distintas entre si. Entre os resultados, destaca-se a Figura 3.2, que representa um homem com traços indígenas, adornado com pinturas corporais e ornamentos, além de variações no tom de pele e estilo em relação às demais figuras, sendo especialmente notável o círculo escuro localizado em sua testa. Já a Figura 3.1 apresenta um homem de pele escura, com cabelo preso para trás, adornado com brincos e um colar tradicional, além de um elemento geométrico branco centralizado na testa. Esses resultados evidenciaram a necessidade de aperfeiçoamento do comando inicial, visando maior precisão na representação almejada.

Prompt 2:

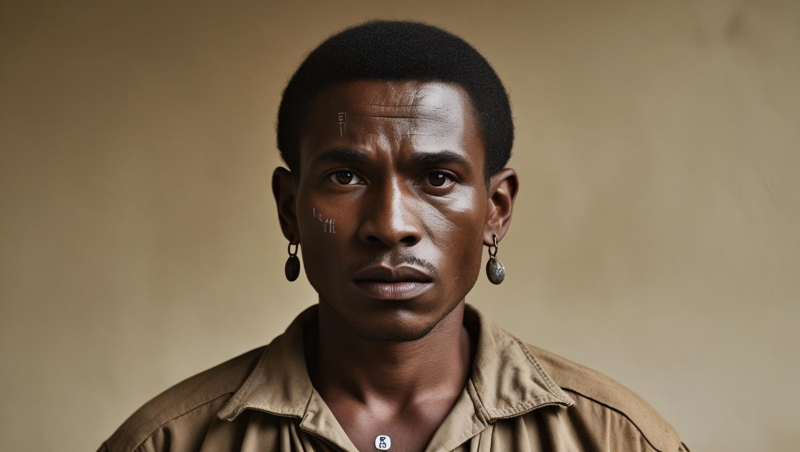

“Crie um rosto para essa descrição: Olegário, de Nação Benguella, Africano-livre, rosto redondo, olhos pequenos, beiços regulares, nariz chato, orelhas regulares e furadas, marca no meio do peito”. Na segunda tentativa, alterou-se o estilo da imagem a ser gerada, entre opções como i. Inteligente; ii. Conceito de filme; iii. Criativo; iv. Renderização 3D e v. Foto profissional, optou-se por: Retrato, resultando nas seguintes imagens:

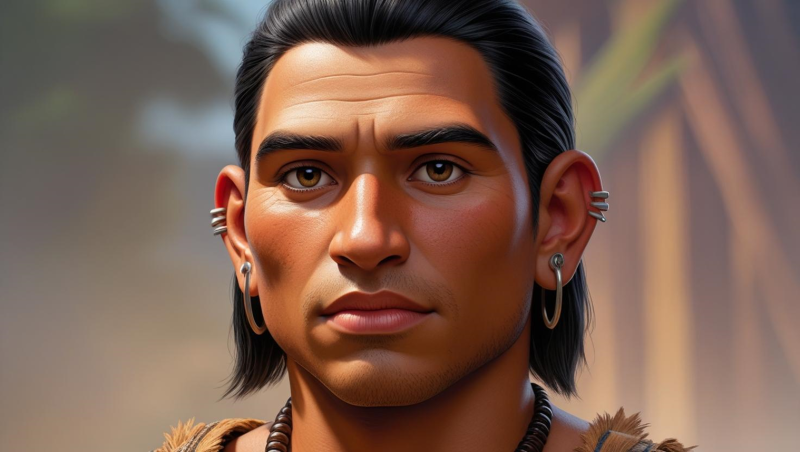

4.1

4.2

4.3

Figuras 4. Arte digital gerada pela aplicação Canva a partir do Prompt 2.

Como resultado, observa-se a geração de três retratos digitais, todos com fundo neutro, representando homens com distintas características físicas. Na Figura 4.1, identifica-se a imagem de um homem pardo, com cabelo raspado nas laterais, expressão séria e orelhas perfuradas com brincos. A Figura 4.2 retrata outro indivíduo pardo, com adornos mais discretos, tendo como elemento marcante traços brancos no centro do pescoço. Por fim, a Figura 4.3 apresenta um homem negro, destacando-se por um sinal em formato de cruz localizado em seu pescoço. Nesse contexto, identificou-se a necessidade de detalhar mais precisamente o comando, expandindo a descrição inicial contida no documento de Luiz Gama. Buscou-se enriquecer as informações previamente fornecidas, como, por exemplo, a indicação da localização atual da “Nação Benguela”, cujo território corresponde, em termos geográficos contemporâneos, à área atualmente ocupada pela Angola. Nesse caso, gerou-se o seguinte resultado:

Prompt 3:

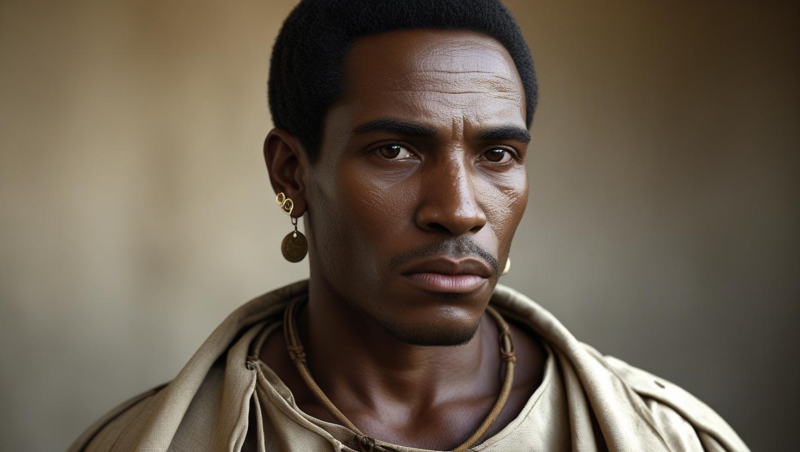

“Crie um rosto para essa descrição: Olegário, nascido no século XIX, na Nação Benguella, atual província de Benguela, em Angola. Trata-se um homem negro, sem idade definida, rosto redondo, olhos pequenos, beiços regulares, nariz chato, orelhas regulares e furadas, com adornos africanos do século XIX e marca de identificação o meio do peito”. Nessa tentativa, foram geradas as seguintes imagens:

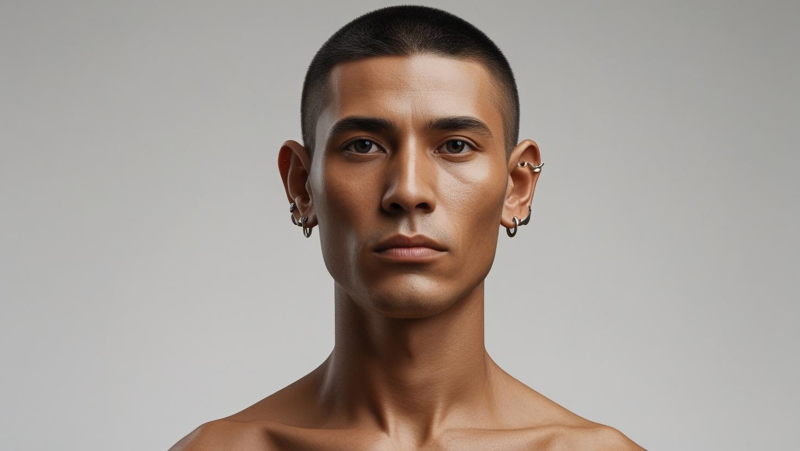

5.1

5.2

5.3

Figuras 5. Arte digital gerada pela aplicação Canva a partir do Prompt 3.

Como resultado, foram geradas três imagens de homens negros, todos com brincos de estilo tradicional. As principais diferenças observadas a partir do novo comando concentram-se na Figura 1, que exibe um número mais expressivo de adornos em relação às demais, e na Figura 3, marcada pela presença de dois elementos brancos em seu rosto. Já na terceira tentativa, nota-se o início de um processo de padronização dos resultados, com representações visivelmente mais homogêneas entre si.

Inicia-se, assim, um processo de curadoria e seleção da imagem a ser utilizada. No entanto, surge uma questão central: esses retratos representam, de fato, um africano emancipado do século XIX? Ao examinarmos mais atentamente as imagens geradas, percebe-se que, embora apresentem certos elementos culturais que podem remeter à estética africana, elas não conseguem traduzir com precisão a figura de um homem angolano daquele período histórico, inserido na sociedade brasileira, ou seja, escravista. As representações se aproximam mais de interpretações estilizadas e contemporâneas de retratos “tribais” africanos, marcadas pela ausência de vestimentas coloniais e pelo uso excessivo de adornos e pinturas faciais que evocam um imaginário tradicional ou modernizado da África, distante da realidade histórica pretendida. Dessa forma, uma quarta tentativa foi iniciada:

Prompt 4:

“Crie um rosto, em formato 3×4, estilo RG, de um homem negro de origem angolana, que vive no Brasil colonial, com expressão de trabalho, vestindo roupas de época, com marcas de trabalho no rosto, sem idade definida, rosto redondo, olhos pequenos, beiços regulares, nariz chato, orelhas regulares e furadas, com adornos e marca de identificação o meio do peito, com fundo neutro”. Dessa solicitação, foram geradas as seguintes imagens:

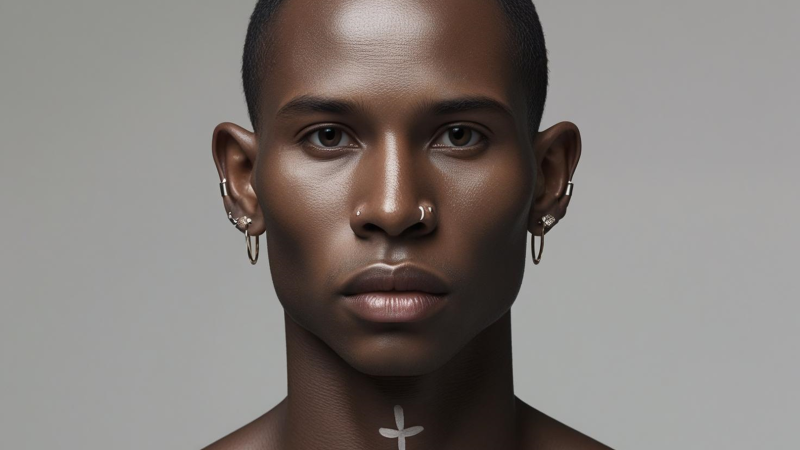

6.1

6.2

6.3

Figuras 6. Arte digital gerada pela aplicação Canva a partir do Prompt 4.

Neste caso, as imagens têm como propósito representar um homem negro, possivelmente do século XIX, com base em descrições documentais. No entanto, a estética dos retratos ainda preserva traços visivelmente contemporâneos, tanto na técnica digital utilizada quanto na estilização das feições, sugerindo influências de padrões visuais atuais. As três representações apresentam características similares, como uso de brincos, marcas na pele e expressão facial séria, o que pode reforçar, de maneira equivocada, uma percepção homogênea da figura masculina negra daquele período, sem considerar a diversidade de experiências, aparências e contextos reais da época.

Esse desafio torna-se particularmente evidente na transposição de descrições de pessoas negras, cujas particularidades estéticas, como traços faciais, texturas e tipos de cabelo, são interpretadas por bases de dados que, em sua maioria, refletem padrões visuais contemporâneos. A ausência de especificações sobre a textura natural do cabelo afro ou sobre vestuários típicos do século XIX, por exemplo, pode levar a resultados tecnicamente adequados, mas historicamente imprecisos e anacrônicos.

Essa limitação não deve ser automaticamente interpretada como racismo algorítmico intencional, embora essa hipótese mereça investigação crítica. O que se evidencia, antes, é a carência de referenciais temporais e culturais adequados nas bases de dados utilizadas, o que compromete a fidelidade histórica das representações e reproduz acabamentos estéticos modernos, deslocados da realidade que se pretende retratar.

Para mitigar essas distorções e aprimorar a acurácia visual das imagens geradas, torna-se fundamental a implementação de filtros temporais e culturais nos conjuntos de dados alimentados aos algoritmos. A inclusão de referências específicas ao século XIX permitiria que a inteligência artificial identificasse e incorporasse elementos iconográficos condizentes com as práticas visuais e culturais da época, como estilos de vestuário, ornamentações, e tratamentos visuais próprios do período.

O experimento heurístico aqui proposto busca compreender imagens não como representações diretas da realidade histórica, mas como dispositivos críticos capazes de evidenciar os próprios mecanismos de produção e interpretação visual. No contexto do uso da inteligência artificial em práticas arquivísticas, como se observa neste estudo, torna-se essencial o desenvolvimento de bancos de imagens parametrizados, enriquecidos com metadados específicos, de modo a evitar a reprodução de vieses e estereótipos históricos.

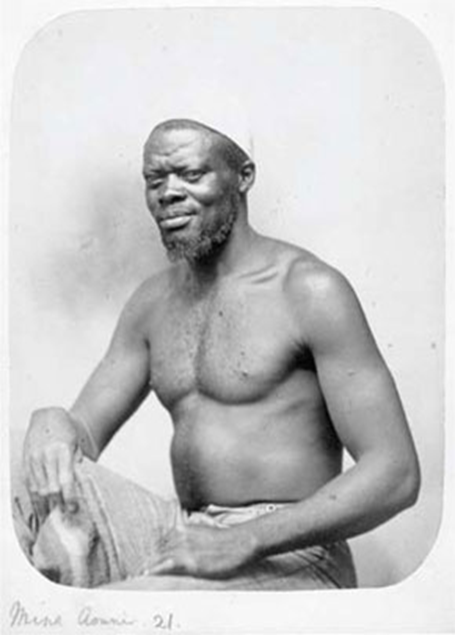

Para a constituição de tal base, é necessário o levantamento curatorial de um repertório visual proveniente de acervos diversos, como os registros apresentados a seguir, com vistas a oferecer substrato visual contextualizado e historicamente localizado para futuras gerações algorítmicas.

Série Raças Puras. Retratos frenológicos, homem não identificado.

Coleção fotográfica de Louis Agassiz

Fotógrafo: Augusto Stahl. Rio de Janeiro, 1865.

Museu de Arqueologia e Etnologia, Harvard University

Cf. https://revistapesquisa.fapesp.br/as-fotos-secretas-do-professor-agassiz/. Acessado em 31 jul. 2025

.

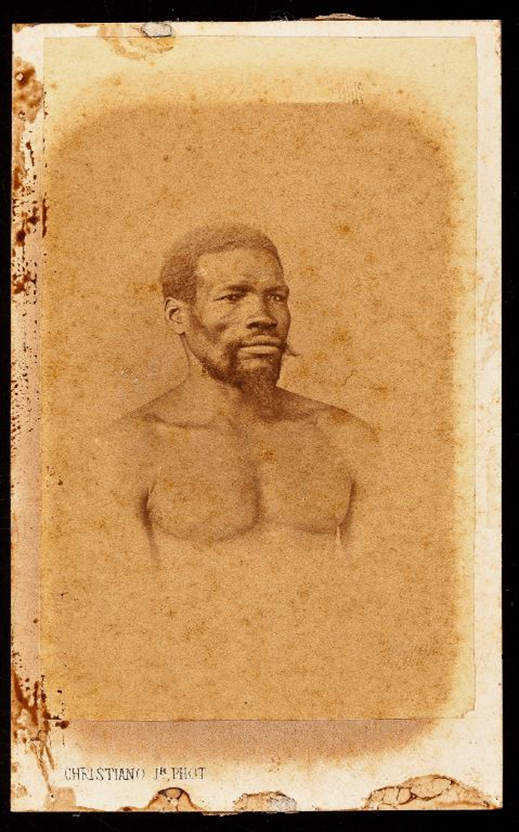

Escravo – Cabinda

Fotógrafo: Christiano Junior

Data: [1864-1865]

Museu Histórico Nacional

Cf. https://brasilianafotografica.bn.gov.br/brasiliana/handle/20.500.12156.1/6498. Acessado em 31 jul. 2025.

Nesse sentido, a transposição da linguagem dos documentos históricos para imagens digitais ultrapassa uma simples conversão técnica. Trata-se de um processo complexo de reinterpretação que exige mediação cultural, histórica e crítica. Ao transformar conteúdos exclusivamente textuais em interfaces híbridas, a inteligência artificial amplia o acesso à memória e à experiência histórica, mas também impõe desafios significativos quanto à fidelidade das representações originais.

Importa lembrar que o próprio contexto de captura das imagens que podem compor o banco de dados, muitas vezes originadas em cenários coloniais e escravistas, está profundamente marcado por relações de poder racializadas. Esses registros visuais não são neutros, foram produzidos sob olhares que objetificavam corpos negros e naturalizavam hierarquias sociais. Ao serem reutilizadas como base para algoritmos contemporâneos, tais imagens também carregam e perpetuam essas distorções, muitas vezes sem o devido questionamento.

5. Conclusão

O avanço da inteligência artificial no campo arquivístico apresenta um panorama complexo e promissor. Por um lado, as aplicações pragmáticas permitem automatizar processos, otimizar a gestão documental e ampliar a eficiência institucional. Por outro, a vertente crítica e criativa alerta para os limites éticos e epistemológicos desses sistemas, propondo usos experimentais e educativos que ampliam as possibilidades de difundir documentos em arquivos.

Para arquivistas, historiadores e gestores de memória, o desafio consiste em equilibrar essas duas dimensões: aproveitar os benefícios da automação, sem abrir mão da crítica necessária. Assim, a inteligência artificial deixa de ser apenas uma tecnologia instrumental e passa a ser compreendida como campo de disputa epistemológica e política, cuja apropriação crítica é fundamental para a preservação da memória.

A difusão de acervos arquivísticos constitui uma das principais estratégias para democratizar o acesso à memória coletiva, especialmente no que se refere a documentos históricos relacionados a populações invisibilizadas. Nesse sentido, o uso da inteligência artificial nos arquivos potencializa a difusão ao oferecer recursos avançados de processamento, indexação e reconhecimento de padrões em grandes volumes documentais, para além da criação de retratos, conforme apresentado até aqui.

Contudo, a aplicação dessas tecnologias não é neutra: algoritmos treinados em bases enviesadas podem reproduzir estereótipos e invisibilizar determinados grupos sociais, perpetuando desigualdades históricas. Por isso, o combate ao chamado racismo algorítmico é fundamental, exigindo a revisão crítica dos dados de treinamento, a inclusão de profissionais especializados em diversidade e memória social, e a adoção de metodologias que priorizem a representatividade.

A visibilização de sujeitos historicamente marginalizados nos acervos arquivísticos implica não apenas garantir acesso a documentos que falam sobre eles, mas também promover condições para que esses sujeitos produzam, interpretem e disputem narrativas sobre si mesmos. A tecnologia, quando utilizada de forma ética e antirracista, pode ser aliada na reconstrução de histórias silenciadas, na valorização de identidades culturais diversas e na criação de novos espaços de memória.

Referências bibliográficas

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d’Água, 1991.

DROYSEN, Johann Gustav. Historik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 6. ed. 1971.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: Ditos e escritos IV – Estratégias, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 203-222.

ROTA, Alesson; NICODEMO, Thiago Lima. ARQUIVOS PESSOAIS E REDES SOCIAIS: O TWITTER CONSTRUÍDO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO. ESTUDOS HISTÓRICOS, v. 36, p. 44-67, 2023.

NICODEMO, T. L.; CARDOSO, O. P. Meta-história para robôs (bots): o conhecimento histórico na era da inteligência artificial. História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, Ouro Preto, v. 12, n. 29, 2019.

MARINO, I. K.; NICODEMO, Thiago Lima. Fake news e arquivos digitais a partir da experiência da Covid-19. PRÁTICAS DA HISTÓRIA, v. 14, p. 117-149, 2022.

LUCCHESI, Anita; SILVEIRA, Pedro Telles; NICODEMO, Thiago Lima. Nunca fomos tão úteis. Esboços, v. 27, p. 161-169, 2020.

NICODEMO, Thiago Lima; SILVEIRA, P. T.; MARINO, I. K.. Arquivo, memória e Big Data: uma proposta a partir da Covid-19. Cadernos do Tempo Presente / UFS, v. 11, p. 90-103, 2020

NICODEMO, Thiago Lima; ROTA, A. R.; MARINO, I. K.. Caminhos da História Digital no Brasil. 1. ed. Vitória: Milfontes, 2022. v. 1. 330p.

MARINO, I. K.; SILVEIRA, P. T.; NICODEMO, Thiago Lima. Digital Resources: Digital Informal Archives in Contemporary Brazil. Oxford Research Encyclopedia of Latin American History.. 1ed.Oxford: Oxford University Press, 2022, v. 1, p. 3-27.

- Diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo, Secretário Executivo (2024-) e ex-Presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação (CEAI, entre 2021-2023), Professor de Teoria da História da UNICAMP e responsável pelo Centro de Humanidades Digitais do IFCH-UNICAMP. Formado em História pela Universidade de São Paulo e em Direito pela PUC-SP, mestre e doutor em História Social pela USP e duas vezes pós-doutor pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, ambas com apoios FAPESP, e livre-docente pela UNICAMP. Autor dos livros “Urdidura do Vivido” (EDUSP, 2008), “Alegoria Moderna” (UNIFESP, 2014) e de “Uma Introdução à Historiografia Brasileira, 1870-1970” (2018, FGV, com Pedro A. C. dos Santos e Mateus Pereira). ↩︎

- Coordenador de Difusão de Acervos no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Doutorando em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, técnico em museologia, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, com habilitação em Memória e Patrimônio ↩︎

- Chefe da Seção de Difusão e Ação Educativa no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Artista Visual licenciado pela FMU, conhecido como Diego Rimaos, explora as conexões entre acervos, memória e artes visuais. ↩︎

- Sistema Eletrônico de Informações, amplamente utilizado pelo Governo Federal e em alguns Estados. Em São Paulo, ver: https://portal.sei.sp.gov.br/sei/usuario_externo ↩︎

- O Programa foi instituído pela Portaria UAPESP nº 02/2024 e implementado pela Coordenadoria de Difusão de Acervos, do Arquivo Público do Estado de São Paulo. ↩︎

- Ver em: https://www.unesco.org/en/memory-world. ↩︎

- Para verificar a reportagem completa, acesse: https://www.youtube.com/live/-KXUF1ZtFxE?si=b6kjhw5CdJeikAOV ↩︎

- Para conferir a reportagem, acesse: https://elpais.com/america/2025-05-26/la-ia-recrea-los-rostros-de-esclavizados-en-brasil-gracias-a-las-descripciones-de-un-abolicionista.html. ↩︎

- Para verificar a reportagem completa, acesse: https://globoplay.globo.com/globonews/ao-vivo/7339101/?utm_medium=share. ↩︎

- Black Box (ou “Caixa Preta”) designa sistemas cuja operação interna não é acessível ou compreensível, tornando os processos e decisões opacos para os usuários. Em áreas como inteligência artificial, ciência de dados e engenharia, esse termo descreve modelos ou algoritmos que processam entradas e geram saídas sem revelar seus cálculos ou lógica subjacente. ↩︎

- Cf. https://www.unesco.org/pt/articles/unesco-entrega-certificados-de-registro-no-memoria-do-mundo-acervos-de-luiz-gama-e-atas-do-montepio. Acessado em 17 jul. 2025. ↩︎

- Carro de duas rodas e dois assentos, com capota e sem boleia, puxado por um só animal. ↩︎

- Ver em: https://www.canva.com/pt_br/ ↩︎